筆者は大阪生まれだが、父(立入姓は母方の苗字なので別姓)は奈良出身で現在地元奈良でタクシーに乗っている。なかなか関西に出張することがないので、今回は大阪の実家に滞在するついでに奈良にいる父を訪ねることにした。春分の日は父の出勤日だったので、タクシーを少しの間貸しきらせてもらい、祖母の墓参りや4月から始まる遷都1300年記念行事の準備に追われている奈良の街を少し観光させてもらった。よく神戸・大阪・京都を三都物語というが、日本で一番古い都である奈良をほっておくのは何事だといって今奈良を足して四都にしようという運動がもちあがっているらしい。(ある意味一番古い都なのに神戸を外して三都にしろといわないのが、しおらしい 笑)

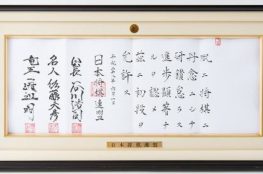

メインイベント会場が設営されている大極殿近影

当時はまだ桜はほとんど見れない状態だったが、氷室神社というスポットはいつも桜が早くさくらしい。しだれ桜で有名な氷室神社の桜はこんな感じだった。

ひいて見るとこんな感じ。

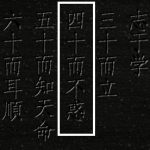

縁があってさくらを冠する会社をやらせてもらっているが、筆者が最も愛する短歌もさくらにちなんだものである。多くの方がご存知だと思うが次の句だ。

願わくは花の下にて春死なむ そのきさらぎの望月のころ

ウィキによると、西行はこの歌の通りに桜の時期に逝去したらしい。筆者は中学生くらいにこの歌に初めて触れてから、何故かこの歌の魅力に心を奪われ続けている。

また一世風靡セピアというグループを一躍有名にした「前略、道の上より」(作詞:セピア 作曲:GOTO)という歌の出だしの歌詞もまた好きなフレーズである。

咲きほこる花は 散るからこそに美しい

散った花片(はなびら)は 後は土へと還るだけ

さすがに歌謡曲だから、かかり結びのこそを普通(已然形を受けるので本来は美しきけれ)に受けてはいないものの、なんとも心に残るフレーズである。人気アニメの主題歌にもなった「汚れつちまった悲しみに」は詩人中原中也の有名な詩の一節であるから、筆者はこちらの歌詞もどこかからの引用かとぼんやりと思っていたのだが、調べてみたらどうやらオリジナルらしい?(違うかったら教えてください) なんとも素晴らしいフレーズであり、強く心を打たれる。

海外の人には「花見」の心はなかなか分かりにくいらしいが、咲くのが切望された挙句に、咲いたらぱっと散ってしまうはかない桜の命と、その刹那的な美をこよなく愛して花の下に集う催しを続けてきた日本。海外にもっとアピールしてもいいすばらしく「粋な」文化だと思う。

(オマケ)

ちなみに最後はやっぱりハーフ奈良人としては気になる物議を醸した奈良遷都1300周年のマスコット、「せんとくん」。個人的にはデザインは受け入れがたかったが、最終的には反対意見も通らず、採択されてしまったようなので、こうなったらサポートするしかない。

2014 年 3 月 19 日

こんにちは。京都のブログを読んでたらコチラのブログに辿り着きました。写真が綺麗でオシャレなブログですね。羨ましいです。